苯甲酸钠是一种常见的食品防腐剂,广泛应用于饮料、酱料、腌制食品等中,以延长食品的保质期。然而,过量使用苯甲酸钠可能对人体健康造成危害,因此对其含量的检测和控制在食品安全中具有重要意义。本文将详细探讨苯甲酸钠含量检测在食品中的应用、检测方法及其相关标准,以帮助读者全面了解这一重要话题。

苯甲酸钠的基本性质与用途

苯甲酸钠,化学式为C7H5NaO2,是一种白色结晶性粉末,易溶于水。它在食品工业中主要用作防腐剂,能够有效抑制霉菌、酵母和细菌的生长,从而延长食品的保质期。苯甲酸钠常用于碳酸饮料、果汁、酱料、腌制食品等中。

尽管苯甲酸钠在食品中广泛使用,但其安全性一直备受关注。研究表明,过量摄入苯甲酸钠可能对人体健康产生不良影响,如引起过敏反应、胃肠道不适等。因此,各国对苯甲酸钠的使用量和残留量都有严格的规定。

苯甲酸钠含量检测的重要性

苯甲酸钠含量检测是确保食品安全的重要环节。通过检测食品中苯甲酸钠的含量,可以确保其在安全范围内使用,避免因过量摄入而对消费者健康造成危害。此外,检测还可以帮助食品生产企业遵守相关法规,避免因违规使用而受到处罚。

苯甲酸钠含量检测不仅对消费者健康至关重要,对食品生产企业也具有重要的经济意义。通过精确控制苯甲酸钠的使用量,企业可以在保证食品安全的同时,降低生产成本,提高产品竞争力。

苯甲酸钠含量检测的常用方法

目前,苯甲酸钠含量检测的常用方法包括高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱法(GC)、紫外分光光度法(UV)等。这些方法各有优缺点,适用于不同类型的食品和检测需求。

高效液相色谱法(HPLC)是目前应用最广泛的苯甲酸钠检测方法。它具有灵敏度高、分离效果好、适用范围广等优点,能够准确测定食品中苯甲酸钠的含量。气相色谱法(GC)则适用于检测挥发性较强的食品样品,但其操作相对复杂,成本较高。紫外分光光度法(UV)则是一种简单、快速的检测方法,适用于大批量样品的快速筛查,但其灵敏度和准确性相对较低。

苯甲酸钠含量检测的相关标准

各国对苯甲酸钠的使用量和残留量都有严格的规定。以中国为例,根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014),苯甲酸钠在碳酸饮料中的最大使用量为0.2g/kg,在酱料中的最大使用量为1.0g/kg。此外,欧盟、美国等国家和地区也对苯甲酸钠的使用量和残留量有明确的规定。

企业在生产过程中应严格遵守相关标准,确保苯甲酸钠的使用量在安全范围内。同时,监管部门也应加强对食品中苯甲酸钠含量的监测,确保食品安全。

苯甲酸钠含量检测的未来发展趋势

随着科技的进步,苯甲酸钠含量检测技术也在不断发展。未来,检测技术将更加智能化、自动化,检测速度和准确性将进一步提高。例如,基于人工智能和大数据的检测方法将能够更快速、更准确地分析食品中的苯甲酸钠含量。

此外,随着消费者对食品安全意识的提高,苯甲酸钠含量检测将更加普及和严格。企业将更加注重产品质量和安全,采用更先进的检测技术,确保食品中苯甲酸钠的含量在安全范围内。

结论

苯甲酸钠含量检测在食品安全中具有重要意义。通过精确检测和控制苯甲酸钠的使用量,可以确保食品的安全性,保护消费者健康。同时,企业应严格遵守相关标准,采用先进的检测技术,确保产品质量和安全。未来,随着科技的进步和消费者意识的提高,苯甲酸钠含量检测将更加智能化、自动化,为食品安全提供更坚实的保障。

微析服务流程

接受样品

接受样品

确定需求

确定需求

分析测试

分析测试

出具报告

出具报告

售后服务

售后服务

微析相关资质

微析服务优势

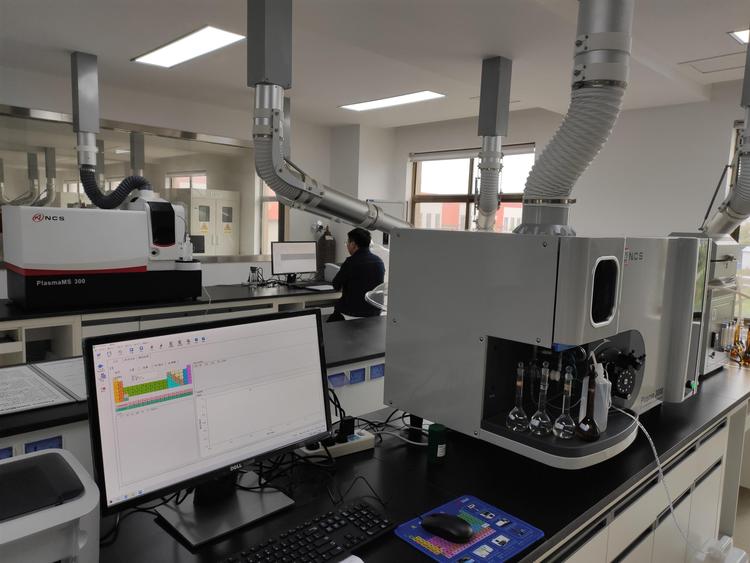

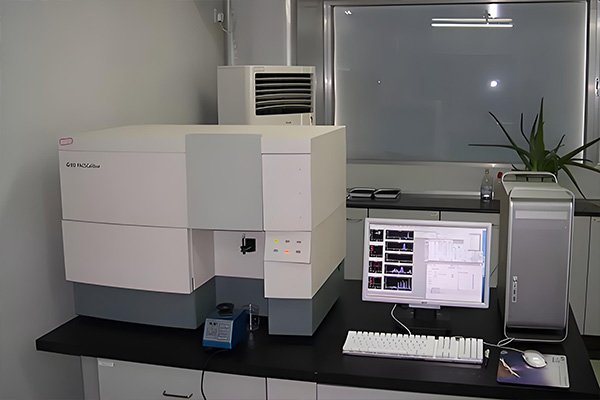

微析实验仪器