间碘苯甲酰氯是一种重要的有机化合物,广泛应用于医药、农药和化学合成等领域。由于其具有较高的反应活性和潜在的毒性,准确检测其含量和纯度对于确保实验安全和产品质量至关重要。本文详细介绍了间碘苯甲酰氯的检测方法及步骤,包括气相色谱法、液相色谱法、红外光谱法和核磁共振法等,并提供了每种方法的操作流程和注意事项,旨在为相关研究和应用提供科学依据和技术支持。

1. 气相色谱法(GC)

气相色谱法是一种常用的间碘苯甲酰氯检测方法,具有高灵敏度、高分辨率和快速分析的特点。该方法通过将样品气化后进入色谱柱,利用不同组分在固定相和流动相之间的分配差异进行分离,最后通过检测器进行定量分析。

操作步骤如下:首先,将待测样品溶解在适当的溶剂中,如甲醇或乙腈。然后,使用微量注射器将样品注入气相色谱仪的进样口。色谱柱通常选择非极性或弱极性的毛细管柱,如DB-5或HP-5。载气通常使用氮气或氦气,流速控制在1-2 mL/min。检测器可以选择火焰离子化检测器(FID)或电子捕获检测器(ECD),具体选择取决于检测灵敏度和选择性要求。

在分析过程中,需要注意样品的纯度和溶剂的挥发性,以避免干扰峰的出现。此外,色谱柱的温度程序和检测器的灵敏度设置也需要根据具体样品进行优化,以确保检测结果的准确性和重复性。

2. 液相色谱法(HPLC)

液相色谱法是一种适用于间碘苯甲酰氯检测的高效分离技术,特别适用于热不稳定或高沸点化合物的分析。该方法通过将样品溶解在流动相中,利用不同组分在固定相和流动相之间的分配差异进行分离,最后通过紫外检测器或质谱检测器进行定量分析。

操作步骤如下:首先,将待测样品溶解在适当的溶剂中,如甲醇或乙腈。然后,使用自动进样器或手动进样器将样品注入液相色谱仪的进样口。色谱柱通常选择反相色谱柱,如C18柱。流动相可以选择甲醇-水或乙腈-水的混合溶剂,具体比例需要根据样品的极性进行优化。检测器可以选择紫外检测器(UV)或质谱检测器(MS),具体选择取决于检测灵敏度和选择性要求。

在分析过程中,需要注意样品的纯度和溶剂的挥发性,以避免干扰峰的出现。此外,色谱柱的温度和流动相的流速也需要根据具体样品进行优化,以确保检测结果的准确性和重复性。

3. 红外光谱法(IR)

红外光谱法是一种基于分子振动和转动能级跃迁的间碘苯甲酰氯检测方法,具有快速、无损和定性分析的特点。该方法通过将样品暴露在红外光下,利用不同化学键对特定波长红外光的吸收特性进行定性或定量分析。

操作步骤如下:首先,将待测样品制成薄膜或与KBr混合压片。然后,将样品放入红外光谱仪的样品室中,进行光谱扫描。扫描范围通常选择4000-400 cm-1,分辨率为4 cm-1。通过分析样品的光谱图,可以确定间碘苯甲酰氯的特征吸收峰,如C=O伸缩振动峰和C-I伸缩振动峰。

在分析过程中,需要注意样品的纯度和制备方法,以避免干扰峰的出现。此外,光谱仪的分辨率和扫描速度也需要根据具体样品进行优化,以确保检测结果的准确性和重复性。

4. 核磁共振法(NMR)

核磁共振法是一种基于原子核自旋能级跃迁的间碘苯甲酰氯检测方法,具有高分辨率和高灵敏度的特点。该方法通过将样品置于强磁场中,利用不同原子核在特定频率下的共振吸收特性进行定性或定量分析。

操作步骤如下:首先,将待测样品溶解在适当的氘代溶剂中,如CDCl3或DMSO-d6。然后,将样品放入核磁共振仪的样品管中,进行光谱扫描。扫描范围通常选择0-10 ppm,分辨率为0.01 ppm。通过分析样品的光谱图,可以确定间碘苯甲酰氯的特征化学位移,如苯环上的氢原子和酰氯基团上的氢原子。

在分析过程中,需要注意样品的纯度和氘代溶剂的选择,以避免干扰峰的出现。此外,核磁共振仪的磁场强度和扫描速度也需要根据具体样品进行优化,以确保检测结果的准确性和重复性。

5. 总结与建议

间碘苯甲酰氯的检测方法多种多样,每种方法都有其独特的优势和适用范围。气相色谱法和液相色谱法适用于定量分析,具有高灵敏度和高分辨率;红外光谱法和核磁共振法适用于定性分析,具有快速和无损的特点。在实际应用中,应根据具体需求和样品特性选择合适的检测方法,并注意样品的纯度和制备方法,以确保检测结果的准确性和重复性。

此外,随着分析技术的不断发展,新的检测方法和技术也在不断涌现。例如,质谱联用技术(GC-MS、LC-MS)和表面增强拉曼光谱(SERS)等新兴技术,在间碘苯甲酰氯的检测中展现出巨大的潜力。未来,随着这些技术的进一步发展和应用,间碘苯甲酰氯的检测将更加高效、准确和便捷。

微析服务流程

接受样品

接受样品

确定需求

确定需求

分析测试

分析测试

出具报告

出具报告

售后服务

售后服务

微析相关资质

微析服务优势

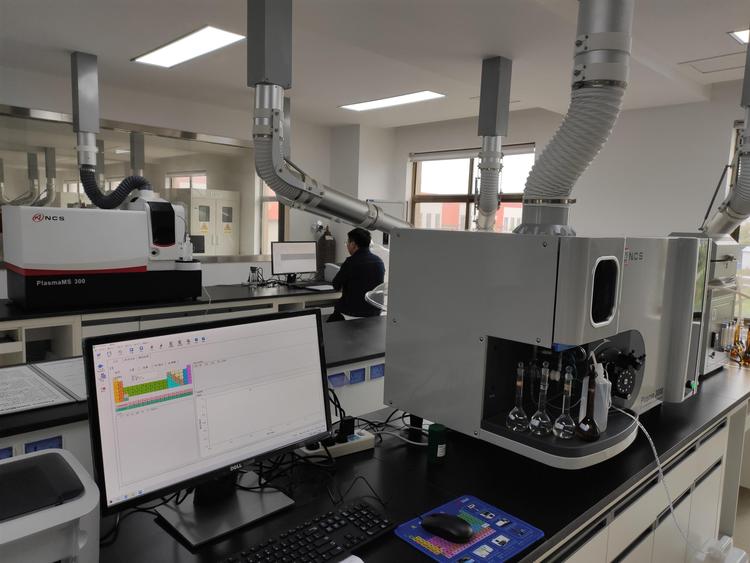

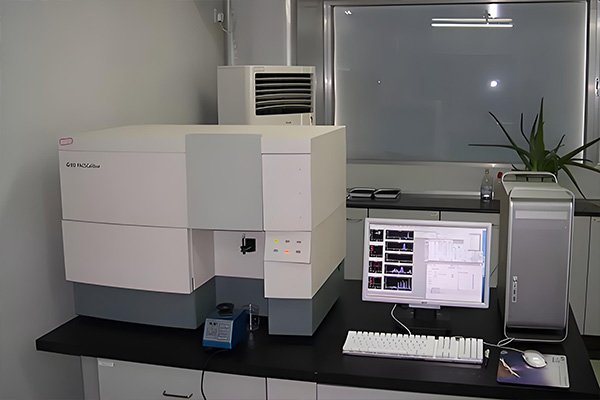

微析实验仪器